鯀禹父子治理洪水的傳說,最早見于先秦時(shí)代的典籍《山海經(jīng)》。其文曰:“洪水滔天,鯀竊帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融殺鯀于羽郊。鯀復(fù)生禹。帝乃命禹卒布土以定九州島。”

鯀禹父子治理洪水的傳說,最早見于先秦時(shí)代的典籍《山海經(jīng)》。其文曰:“洪水滔天,鯀竊帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融殺鯀于羽郊。鯀復(fù)生禹。帝乃命禹卒布土以定九州島。”

在邵原一帶,廣泛流傳著鯀禹治水的故事傳說,比《山海經(jīng)》中的記載更加豐富而形象。

古時(shí)候,大旱之后又是大水,這場(chǎng)大水曠日持久,到處一片汪洋,把莊稼、田地、房屋、樹木……全都淹沒了,只有邵原周圍的高山還能看見山頭。人和牲畜淹死了不少,幸存的男女都擠在山頭上,用樹皮、野菜、野果充饑。

天帝命令鯀王爺下界治水。鯀王爺遇水就堵,堵住了這里,那里又被沖垮了,大地還是汪洋一片。最后鯀王爺活活給累死了,化成了黃河岸邊的一座山,就是鯀山。

![]()

后來,天帝又命令鯀王爺?shù)膬鹤佑硗鯛斨嗡S斫邮苋蝿?wù)后,帶著尺、繩等工具對(duì)山脈、河流作了一番周密的察看測(cè)量,發(fā)現(xiàn)龍門山口過于狹窄,難以通過洪水;他還發(fā)現(xiàn)黃河淤積,流水不暢。于是他確立了一條與他父親的“堵”相 反的方針,叫作“疏”,就是疏通河道,拓寬峽口,讓洪水能更快的通過。他先在邵原北部積石成山,把南北走向的太行山鑿斷,使北水東流。這“積石之山”就是 現(xiàn)在陽城縣境內(nèi)的“鎖泉嶺”。為疏導(dǎo)北水入黃河,禹王爺用神鞭趕水,至今東陽河一峽谷中石壁上仍留有神鞭抽打的痕跡,人稱“鞭辟崖”。大水流至邵原正南, 那時(shí)北邙山與王屋山相連,阻斷了黃河水的去向。禹王爺非常著急,掄起斧子對(duì)著大山狠劈,一連砍了九斧,在這里劈出了一道峽谷,放水東去,形成了今天的“八 里峽”,當(dāng)?shù)厝私小鞍死锖薄!鞍死锖卑哆叺摹熬诺派徎!保褪蔷鸥龅木诺烙∮洝!鞍死锖北边呌幸粋€(gè)村莊叫“老禹洼”,相傳是因?yàn)橛硗鯛? 治水時(shí)居住而得名。他騎馬過河探水情時(shí),在河邊留下半畝大的馬蹄窩。村旁邊有一座山叫“八角山”,八角山上有一個(gè)“神仙洞”,傳說禹王爺曾取計(jì)于“神仙 洞”,石壁上還留有一幅治水圖。

后來,天帝又命令鯀王爺?shù)膬鹤佑硗鯛斨嗡S斫邮苋蝿?wù)后,帶著尺、繩等工具對(duì)山脈、河流作了一番周密的察看測(cè)量,發(fā)現(xiàn)龍門山口過于狹窄,難以通過洪水;他還發(fā)現(xiàn)黃河淤積,流水不暢。于是他確立了一條與他父親的“堵”相 反的方針,叫作“疏”,就是疏通河道,拓寬峽口,讓洪水能更快的通過。他先在邵原北部積石成山,把南北走向的太行山鑿斷,使北水東流。這“積石之山”就是 現(xiàn)在陽城縣境內(nèi)的“鎖泉嶺”。為疏導(dǎo)北水入黃河,禹王爺用神鞭趕水,至今東陽河一峽谷中石壁上仍留有神鞭抽打的痕跡,人稱“鞭辟崖”。大水流至邵原正南, 那時(shí)北邙山與王屋山相連,阻斷了黃河水的去向。禹王爺非常著急,掄起斧子對(duì)著大山狠劈,一連砍了九斧,在這里劈出了一道峽谷,放水東去,形成了今天的“八 里峽”,當(dāng)?shù)厝私小鞍死锖薄!鞍死锖卑哆叺摹熬诺派徎!保褪蔷鸥龅木诺烙∮洝!鞍死锖北边呌幸粋€(gè)村莊叫“老禹洼”,相傳是因?yàn)橛硗鯛? 治水時(shí)居住而得名。他騎馬過河探水情時(shí),在河邊留下半畝大的馬蹄窩。村旁邊有一座山叫“八角山”,八角山上有一個(gè)“神仙洞”,傳說禹王爺曾取計(jì)于“神仙 洞”,石壁上還留有一幅治水圖。

在邵原北部的大山中,生長著一種拇指粗細(xì)的小樹,樹皮微紅,樹身筆直,做成手杖光滑、輕巧,外表不用油漆,手越摸越紅。這種小樹還有一個(gè)可貴之處,就是過河 時(shí)拄著它,能穩(wěn)穩(wěn)地插到水底,不怕斜漂。傳說大禹治水時(shí),來到邵州一帶,常用木棍探水深淺,因洪水湍急,木棍打漂,總是得不到準(zhǔn)確結(jié)果,大禹心中很著急。 這時(shí),一位老農(nóng)為大禹獻(xiàn)上一根發(fā)紅透亮、非常輕巧的木棍,說:“大王用這根棍子試試,保險(xiǎn)好使。”大禹接過棍子用手掂掂很是輕巧,半信半疑地把棍子插入水 中,結(jié)果直入水底,不漂不浮,很是方便。他非常高興,連聲夸這是神棍。后來,大禹治水成功,做了帝王,就封這種樹木為“龍持木”。

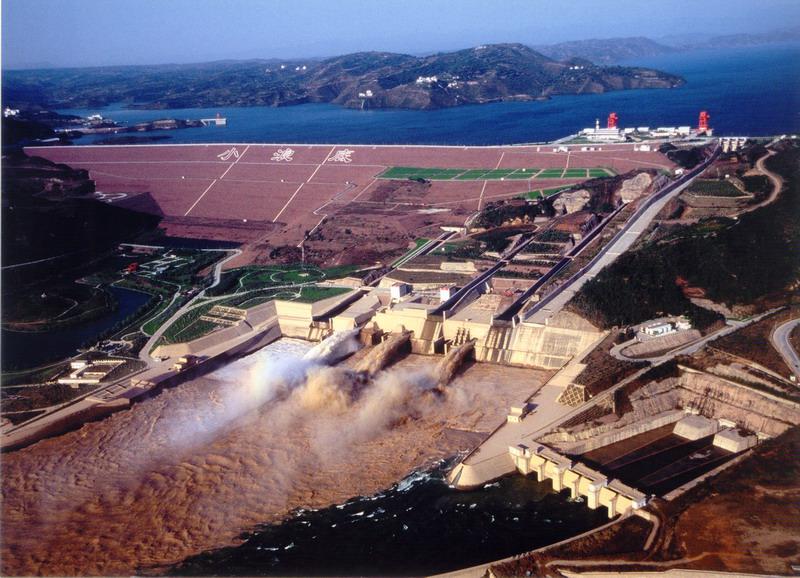

今 天,在母親河黃河流經(jīng)的濟(jì)源市境內(nèi),修建了最大的治黃工程——小浪底水利樞紐工程,160米高的大壩截?cái)嗳f里狂瀾,高峽出平湖,每年汛期來臨前,小浪底 水利樞紐定期排水排沙,調(diào)節(jié)庫容,讓黃河水造福下游人民。這是堵和疏的典范之作,不僅是對(duì)大禹治水優(yōu)良傳統(tǒng)的繼承,更是新時(shí)期科學(xué)治水的重大成果。

今 天,在母親河黃河流經(jīng)的濟(jì)源市境內(nèi),修建了最大的治黃工程——小浪底水利樞紐工程,160米高的大壩截?cái)嗳f里狂瀾,高峽出平湖,每年汛期來臨前,小浪底 水利樞紐定期排水排沙,調(diào)節(jié)庫容,讓黃河水造福下游人民。這是堵和疏的典范之作,不僅是對(duì)大禹治水優(yōu)良傳統(tǒng)的繼承,更是新時(shí)期科學(xué)治水的重大成果。

有學(xué)者稱:地處濟(jì)源西山深處的王屋山景區(qū)的三大閃光點(diǎn),形成了三足鼎立之勢(shì),即東有愚公移山;西有女媧補(bǔ)天;南有大禹辟川。三者連線,就構(gòu)成了“神話金三 角”。從個(gè)性上看,各具特色:愚公主要是與山斗,大禹主要是與水斗,女媧主要是與天斗。而三者所揭示的哲理也各有側(cè)重,愚公移山主要是反映人類改造自然的 氣魄,宣傳人定勝天的思想,用現(xiàn)代的語言來描述,就是倡導(dǎo)一種開拓進(jìn)取的精神;大禹治水主要強(qiáng)調(diào)順應(yīng)自然的客觀規(guī)律,實(shí)事求是,因勢(shì)利導(dǎo);女媧補(bǔ)天主要是 強(qiáng)化保護(hù)自然的意識(shí),即人與自然和諧相處。